1-1 アルハンブラ宮殿

ここは、イスラム最後のグラナダ王国の宮殿だった。1492年1月2日、カスティーリャ女王イサベル1世とアラゴン連合王国のフェルナンド国王夫妻によりついに無血開城となった。キリスト教徒による国土回復運動(レコンキスタ)の最終章を迎えたことになる。イベリア半島で700年続いたイスラム支配の終焉となった。

女王はこのイスラム様式の建物に手を加えず、自身の像を門の上に一つだけ設置したといわれている。

この城の管理は、歴代に亘って城代(D・イニゴ・ロペス・デ・ネンドーサ)に任されたが、ブルボン家が王位を継ぐことになった時、アルハンブラの城代たちは王位継承戦争(1714年)において反対陣営に加担し、その結果地位を解任され、これがアルハンブラの荒廃に繋がっていった。その後一世紀以上経ったった19世紀初頭のロマン主義が、その廃墟の美しさに幻惑され、積年の埃にまみれた夢からアルハンブラを目覚めさせた。

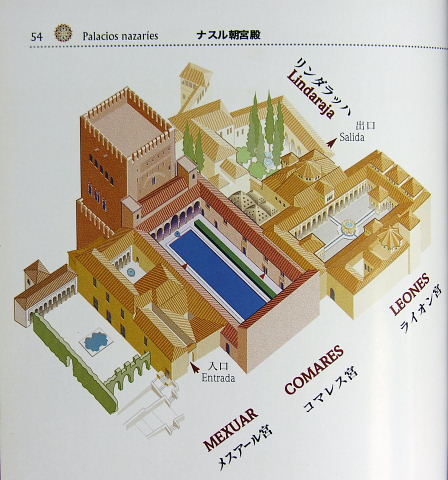

これが宮殿敷地の全体図(スペインで買った「アルハンブラ散策」から、このページの説明、図版もこれによる)。北に(上図左)ダーロ川、南には”溶けた谷”の異名がある谷に囲まれた、標高700メートルの丘の上に建っている。城塞(2200メートル)はアルカサーバ(左下)を船首とした戦艦の形をしており長さ700メートル、幅200メートルで、面積13ヘクタールである。

青い線は歩いて見学したコース(中程の![]() は、パラドール-国営のホテルで、城や修道院などを整備してホテルにしたもので、全国で100カ所以上もあって人気が高いという。因みにここも人気で、1泊6万円ほどだという。今回はここで昼食を摂った)

は、パラドール-国営のホテルで、城や修道院などを整備してホテルにしたもので、全国で100カ所以上もあって人気が高いという。因みにここも人気で、1泊6万円ほどだという。今回はここで昼食を摂った)

ヘネラリーフェ(上図の右上)から観た宮殿

アルハンブラの入り口(ALHAMBRAの表示-右の白い標識)、アルカサーバの手前に大砲も、アルカサーバを左に見て

カルロスⅤ世宮殿の前を通って、やっと王宮入場口へ、位置関係は入場口は三枚目写真の中程上になる(左が王宮、右がカルロスⅤ世宮殿)

王宮(ナスル朝宮殿ともいう-隣接するカルロスⅤ宮殿と区別するため)はメスアール宮、コマレス宮、ライオン宮からなっている(下の図)。

メスアール宮は、イスマエルⅠ(1314-25)、ムハマンドⅣ(1325-33)によって建てられた。コマレス宮は、ユースフⅠ(1333-54)、ムハマンドⅤ(1354-59,1362-91)によって建てられた。ライオン宮は、ムハマンドⅤによるもので、プライベートな住空間の中核であり、その中には女性たちのための部屋もあった。

上図左から、メスアールの中庭、コマレス宮ファサード、コマレス宮のアラヤヌスの中庭

左から、コマレス南柱廊、ライオンの中庭

左から、貴婦人の塔(前の池と共に、ムハマンド3世治世-1302-09-の建造物)、フェネラリーフェ (正面の壁は、カトリック両王-イサベルとフェルドナンド-時代に、高さが軽減されたという)、不明

左、葡萄酒の門(1554年から門の内部にあった免税の葡萄酒市場がもとになってついたといわれている)、アルカサーバ(アルハンブラで一番古い部分-主に軍事用途)にあるアルマス(武器)の広場

左コマレス宮大使の間 右リンダハラのバルコニー(ライオンの中庭)

左、鉄格子の中庭(1526年カルロスⅤの新婚旅行に合わせて作られた-名前の由来は、階上に鉄格子が使われていたから)、右、フェネラリーフェの小径

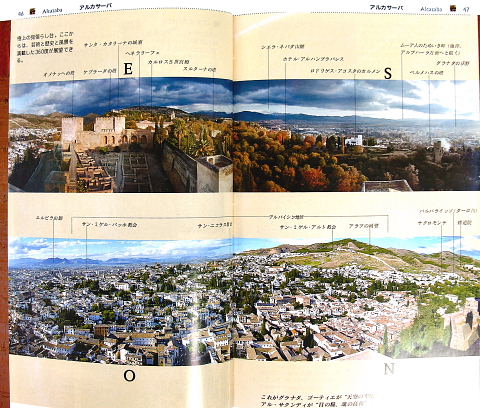

アルカサーバから見た景観図(冒頭の図で、左下の塔の上からの眺めで、上は右上方面、下は左下グラナダ市街方面)

私が撮ったもの(正面の山に、ジプシーが住んでいる-入り口に穴が空いていて、内部が住まい。恒温に保たれ、フラメンコも踊れる-観たかった-広い部屋もあるという)

アリカタード(モザイクタイル)の装飾

木組みの天井と鍾乳石飾り(伝説により、鍾乳石は汎イスラム社会において現在に至るまで、言葉に尽くせない宗教的表現になっている)の天井

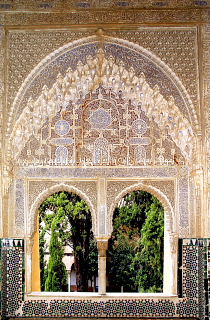

石膏装飾(左にはアラブ装飾書体が刻まれている-神は勝利者なりというのが多いようだが、イブン・サムラックの詩が刻まれているのもある)、2枚目右側は、アラベスク模様-純粋なリズムに則った植物の蔓の生長から生まれた-がよく分かる

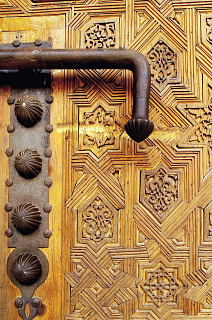

大きな大理石の床(コマレス宮ファサード)、モザイクタイルの床(忘れた)、木組みの扉