�@

�P�@�y�������ȁA���̓��X

�@

�P�O���T���i���j�@�@���c���烍���h���o�R�Ńo���Z���i�֓���

�@

���c���P�R�F�P�O�|�����h�����P�V�F�P�T�|���P�W�F�S�O�|�o���Z���i���Q�Q�F�O�O�@�o�X�Ńz�e���iBARCELO SANTS�j�ցA�Q�Q�F�T�O�����i�����́A�|�V���ԁj

���ʐ^�́A�u���e�B�b�V���E�G�A�E�G�C�Y�ŁARed wine please �ƌ�������A�Ȃ�ƂQ�{�i180ml�j�����ꂽ�B������������(~o~)

�@

�@

�U���i���j�@�I���o�X�Ńo���Z���i�s���ό� �i�O�G�������A�T�N���_�E�t�@�~���A�A�s�J�\���p�فA�~�����p�فj������

�O�G�������A�T�N���_�E�t�@�~���A�A�s�J�\���p�فA�~�����p��

�O�G�������ɂ��邨�َq�̉ƁB�P�X�O�O�N�����A�Z��n�Ƃ����K�E�f�B���v���J���i�P���T�畽�����[�g���j���ꂽ���A���ꂸ�ɂ��̌�����ɂȂ����B����ɂȂ��Ă���̂Ńo���Z���i�s�X��n���C���]�߂�B�g�J�Q�̕����A�j�Ӄ^�C�����g�����x���` ��s��̓V��A�K�E�f�B�@�ȂǁA��������R����B

�T�N���_�E�t�@�~���A�i���Ƒ�����j�́A�K�E�f�B�����̑��ŁA���܂����z�������Ă��āA�����͂R�O�N���ɂȂ�Ƃ���B�P�W�W�Q�N�ɒ��肵���N����K�E�f�B�������p�������́B�P�Q�{�̏����̂����A�K�E�f�B�����������̂͂P�{���Ƃ����B���܂ł͂W�{�قNJ������Ă���B �K�E�f�B�̂��Ă��Ă��������ɑ��A���ܐi�߂��Ă���̂͋ɒP���Ȓ����ō\������Ă���B���̑Δ���ʔ����B

�s�J�\���p���́A�M���̊ق��������ԃ����J�_�ʂ�ɂ���A�َ��̂��M���̉��~�������������́B�����ƔӔN�̍�i����ɓW�����Ă���B

�@�@ �~�����p���́A�o���Z���i�̊X����]�ł��郂���W���C�b�N�̋u�̏�ɂ���A�~���������𓊂��đ��点�����p���B�����͊J���I�Ŗ��邭�A�傫�ȃ^�s�X���[��A�J���t���ȃI�u�W�F��G�悪�W������Ă��ĖO���Ȃ��B

�@

�P�O���V���i�y�j�@�@�o���Z���i�����s�@�Ń}���K�ցA�����ăo�X���W�u�����^���i�C�M���X�́j�|�J�T�[���X�|�~�n�X�i���j

�z�e���U���ɏo�āA�W�F�O�O�̔�s�@�Ń}���K���X�F�R�O�B�c���̃X�[�c�P�[�X�P���s���s���̃g���u��������A���nj�����Ȃ������B�����āA�}���̃o�X�����Ă��Ȃ��g���u�� ������A����ƂP�Q�F�O�O�ɏ�ԁB��������A�o������}�h���b�h�̋�`�܂ŁA��^�̊ό��o�X�ł̈ړ��ƂȂ�B

�o���Z���i��`�ł̒��Ă��i�V�F�S�W�j�A���̐�̓s���l�[�R���i�t�����X�Ƃ̍����j���A�}���K��`�֖��������i�X�F�R�O�j�A�����ő҂��ڂ����Q���Ԕ��قǁA����Ə�ԁi�P�Q�F�O�O�j

�@

�P�R�F�S�O�ɃC�x���A�����œ�[�ɂ���A�W�u�����^���֓����B�����č����i�ʐ^�|�����R���|�p�X�|�[�g����邾����OK�j��ʂ���C�M���X �̓y�B�}���K�������͓܂��Ă������A����Ă����B�Q���Ԕ��̑҂��ڂ������A�������ʂɂȂ����悤�ȋC�������B

�p���̃W�u�����^���i�R�̓^�[���b�N�R�S�Q�U���j�ցA�����R��

�@

�P�V�F�S�T�ɃW�u�����^�����i�o�X�j�A�J�T�[���X�̔����������āA�~�n�X�̃z�e���iCLUB PUERTA DEL SOL�j�ɒ������̂��Q�O�F�R�T���������B

���݂ɁA���v�͂Q�O�����Ȃ̂ŁA�������W�F�O�O�C�[�Ă����Q�O�F�O�O�Ƃ������ƂŁA���{�ł́A�����U���A�[�Ă��͂T�����Ƃ���ƁA�V�G�X�^�̃V�X�e���������I�Ǝv����B�ł��A�X�y�C�����{�͂���𑼍��̊�ɍ��킹��悤�A���N�������̋Ζ����Ԃ�ς����悤���B�������̂��낤���H

���ǂƐԂ���������ۓI�ȃJ�T�[���X�̑�

�@

�P�O���W���i���j�@�@�������~�n�X�ό��|�R�̏�̊X�����_�ό��|�O���i�_�̃z�e���iCONDOR-�����ɂQ���j�ɂP�X�F�O�O��

�X�F�O�O�Ƀz�e�����o���B�P�O���قǂ������Ƃ̌������ԃ~�n�X�֒����B�P���ԂقǎU��B�W�]�䂩��͒n���C�ƁA���܂����s�X����]�̉��ɍL����B

�@

�����_�������r�����z���B�W���V�O�O�����̓�����́A�W�u�����^���C���z���Ɏʐ^�����̂悤�ɁA�C�x���A�����i�E�[�j�ƁA�W�u�����^���̃^�[���b�N�R�i���j�A�A�t���J�������b�R�̎R�i���j�����n�����B�����~���ƁA�E�̂悤�Ɉ�ʃI���[�u�����L����B��������n�Ɉ�ʂ̃I���[�u�̖̕��i�́A�g���h�֍s���܂ő������B

�@

�P�P�F�S�O�R�̏�̊X�i���j�A�������������˂̒n�����_�֒������i�E�j�B

�@

�����_�̃J�t�F�ŁA�I�����W�W���[�X�����ށB�ʐ^�̏��̎q���茳�̐Ԃ��@�B�Ő��̃I�����W���T�|�U����ē���Ă��ꂽ�B�܂�P�O�O�p�[�Z���g���W���[�X���B�l�i���������̂P���[���i�P�T�O�~�j�ƈ����B�ܘ_�A���͂����܂ł��Ȃ��������������B

�����_���w�̌�A�s���s���������X�[�c�P�[�X���������ׂ̈Ƀ}���K��`�o�R�ŁA�h���n�̃O���i�_���������B

�@

�P�O���X���i���j�@�A���n���u���{�a���w��A������q�� �ƃJ�e�h�������ς��@

�A���n���u���{�a���w

�z�e�����W���ɏo�āA�{�a�܂ł͂R�O���Ƌ߂��B�����ł̃K�C�h�́A�Б��s���R�ȁi�K�C�h���ɓ]��ʼn���������炵���j�t�B���b�N�X����ŁA���{����g�{��̃M���O�|�l�^��������d�����̂��낤���s�v�c�|�����A�݂�Ȃ��킹�Ȃ���̊y�����K�C�h�������B

�@

�@ �@

�@

�A���n���u���{�a

�{�a�A���C�I���̒���A�A�����l�X�̒���A�t�B���b�N�X����

�@

�A���n���u���̃p���h�[���i���c�z�e���ŁA���C���@�Ȃǂ��������ăz�e���ɂ��Ă��āA�l�C�������|���݂ɂ����́A�P���U���~�قǂ��Ƃ����|�{�a���̒����ɂ���|�j�Œ��H���ɐH�ׂ��|���l�M�E�C�V�̃v�����d���āi���|�H�ׂ����Ŏ���j�ƃC�J�X�~�E���]�b�g�i�E�j�ŁA������������

�@

������q�����w

�����́A�X�y�C������S�V�b�N�l���̌���B�P�U���I�����C�T�x���A�t�F���i���h�����̊�]�Ō��݂ɒ���A��l�̑��ɓ�����J�[���T���ɂ���Ċ������ꂽ��_�B�����̋��F�̓S�i�q�̒��ɑ嗝�ɍ��Ȓ������{�����悪�Q�A�ǂ�����ƒ�������B��͗����A�����Е��͖��t�@�i�i�v�ւ̈��Ǝ��i�ŋ������Ƃ����j�ƕv�t�F���y�̕悾�B�n���ɂ͂S�̞l�����сA�S�l�͂����������Â��ɖ����Ă����B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v�|������p�|

�ʐ^�͋֎~�������B�B����ꂵ���Ƃ���ɉ˂����Ă����G��ok�������B�N�̍삩������Ȃ����A�C�T�x�������i�E�̔��n��j���{�A�u�f�B�����i�O���i�_�����j����A���n���u���{�a�̖����n�����Ă���Ƃ���̂悤���B

�@

������q�� �Ɩ��G

�@

�J�e�h�������w

�P�U����P�W���I�ɂ����Č��݂���A�����̓S�V�b�N�l���A��Ƀ��l�b�T���X�l���Ɉڍs�B��̌����̒��Ƀ��[���b�p�̑�\�I����̔��p�l����������B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v�|������p

�@

�J�e�h����

�@

�P�O���P�O���i�j�@�S���h�o�����X�L�[�^���w��A �Z�r�[�����̃z�e���iBECQUER-�Q���j�ցA��t�������R�E�V���[�ӏ�

�O���i�_�̃z�e�����W�F�R�O�ɏo���B�P���ڂ́A�z�e�������̒��Ă��i�W�F�R�Q�����j�A�r���Ō�����ƊX���݁A�x�h���C�u�C���߂��ɐ����Ă����I���[�u�A�����Ŕ������I���[�u�̊ʋl�i�ʃr�[���Ɠ����傫���ŁA�P���[���|�P�T�O�~�|�������B��������Ă���A�������������j

�@

���X�L�[�^���w

���X�L�[�^�́A�X�y�C����Ń��X�N�i�C�X���������@�j�̂����B�V�W�O�N�Ɍ������ꂻ�̌�R��̊g�����o�Č��݂̋K�͂ɂȂ����B

�O�A�_���L�r�[����z���Ɍ��郁�X�L�[�^�A���̓���

�@

���H

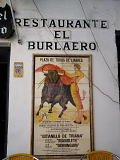

�Ԃ̏��a��ʂ��āA���X�g�����iEL BUR�kAERO�j�Œ��H�i13:00-14:15)�B�����ŐH�ׂ��n�����Z���[�m�ƃX�y�C�����I�����c�͔�����������(^O^)�B�ܘ_�A���C�����I

�@

�Ԃ̏��a�i�[���j���[���̔����Ԃ牺�����Ă��邾���j�A�J���t���Ȃ��y�Y����A���������������X�g����

�@

�t�������R�V���[�ӏ�

�Z�r�[�����̃z�e���ւ͂P�V�F�O�O�ɓ����B�P�X�F�R�O����A�z�e���߂���EL Patio Seviillano �łP���Ԕ��قǃt�������R�E�V���[���ӏ܂����B���C�������݂Ȃ���ς��A�y�������䂾�����B�[�H�͂��̌�z�e���ŁA�Q�P�F�R�O����B

�@

�Q�K�ȑO������̕���A���̌�����҂l�B

�@

�P�O���P�P���i���j�@ �X�y�C���L��A�A���J�T���i����j�A�J�e�h���������āA�������p�قŃ����[�����̊G���ς�

���̓��́A�Z�r�[�����؍݁B�����̓��[�}����ɂ͊��ɂ��̒n���̒��S�s�s�̈�ŁA���S�[�g�����̎�s����������������B�W���I�ȍ~�͐i�����Ă����C�X�������͂̉��ł���Ȃ锭�W�𐋂����B�X�̃V���{���h�q���_�̓��h�����Ă�ꂽ�̂͂P�Q���I�̏I���̂��Ƃ������B

�J�X�e�B�[�������t�F���i���h�R�����Z�r�[������D�҂����i�C�X��������j�̂͂P�Q�S�W�N�̂��ƁB��q�C����ɂ́A�V�嗤�Ƃ̌��Ս`�Ƃ��ĉh����B���̔ɉh�́A�X�̒��S�t�߂𗬂��O�A�_���L�r����Rio Guadalquivir�ɕ����Ƃ��낪�傫���B�R�����u�X�̐V�嗤�����Ȍ�A�Z�r�[�������A�����J�嗤�ւ̗��̋��_�ƂȂ����B

�P�T�P�X�N�ɐ��E����̗��ɏo���}�[�������Z�r�[��������o�����Ă���B�X�ɂP�T�O�R�N�ɓ�ĐA���n�Ƃ̎��������C���f�B�I�ʏ��@���ݗ������ƁA�V�嗤�Ƃ̌��Ղ����ɓƐ肷�邱�ƂƂȂ�A�Z�r�[�����̊X�͑傢�Ɋ�����悷�邱�ƂƂȂ����B�|�킪�ܕ����u�X�y�C���v����|

�@

�X�F�O�O�Ƀz�e�����o�ĂP�T���ŃX�y�C���L�ꓞ��

���A�����ɂނ��ԃX�y�C���L��i�����́A�P�X�Q�X�N�J�ẪC�x���E�A�����J�����̃X�y�C���فj�A�E�͊e�u�[�X�ɂ���e���̗��j�I�}���̃A�Y���z�i�ʖ��^�C���j�|�r�Y��������L����|

�@

�A���J�T���i����j�@Reaal Alcazar�@���w �P�O�F�O�T�`�P�P�F�P�O

���Ƃ͂Q���I�㔼�ɃC�X�������k�ɂ���Č��Ă�ꂽ��ǂł��������A�����̖ʉe�͖w�ǎc���Ă��炸�A��������̂͂P�S���I���E����A�c����El Cruel�ƌĂꂽ�y�h���P�������݂����y�h���c�����̋{�a�̎{�݂��啔�����B�|�킪�ܕ����u�X�y�C���v����|

����������A�{�a�����A�p�e�B�I�A��g�̊Ԃ̃^�C����

�@

�J�e�h�����ƃq���_�̓��@���w�@�P�P�F�P�T�`�P�Q�F�Q�T

�J�e�h�����ƒ��Ɉ��u����Ă���R�����u�X�̂���

�P�O�S�Q�N����P���I�]�������Č��Ă�ꂽ�S�V�b�N�l����̂̑吹���B���P�P�U���A���s���V�U���̋K�͂́A���[�}�̃T���E�s�G�g�����@�A�����h���̃Z���g�E�|�[�����@�Ɏ������[���b�p�R�Ԗ��̑傫�����ւ�B

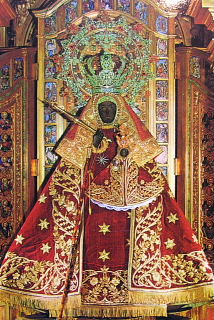

�q���_�̓��̓J�e�h�����ɕ��݂��ꂽ�i���ʐ^�̉E���j�����X�W���̏��O�B�P�Q���I���̃C�X�������z�ŁA���Ƃ��Ƃ͌��݂̃J�e�h�����̏ꏊ�ɂ������傫�ȃ��X�N�̃~�i���b�g�i�듃�j�������B�W�]��̂��鍂���V�O���܂ł��A�قڃI���W�i���̂܂܂̃C�X�����l���B���������̏��O�����́A�P�U���I�ɃL���X�g���k���t�����������̂��B�@�|�킪�ܕ����u�X�y�C���v����|

���̎��@�ɂ́A�����R�����u�X�̍����ۑ�����Ă���i�ʐ^�E�j�B�S���łP�T�O�c�̍��̂����R�O�c���g����DNA�Ӓ肵�����ʁA�{���Əؖ����ꂽ�������B�h�������B

�@

�������p�قŊG���y����

�C���@�������������p�فA�����[�����̊G

�ߌ�͎��R�s�����Ԃ������̂ŁA�j����ƁA�Ȃ̂R�l�Ń����[�����̊G����y����ł����B �z�e������k���łP�O�����炢�̏��������B����̗��A���R�s�����Ԃ́A�T�����B��]�҂ɂ́A�Y������t�߂��ē��Ƃ����e�ȃ��j���[������B����́A�N���[�Y�������B�Q���͎��R�Ȃ̂ŁA�ƂĂ������B

�@

�P�O���P�Q���i�j�@ ���[�}��Ղ̊X�����_�A�����̖ʉe���c���J�Z���X�̊X���ς���A�p���h�[���i�g���q�[���j�ɔ��܂���

�@

�z�e�������A�����Â����W�F�O�O�ɏo���B�������ɓ����ă|���g�K�����������̃G�N�X�g���}�h��[�������B����́A�Y��Ȓ���������ꂽ�B����A�C�x���A�����̖閾���Ƃ�������B

���ꂪ�A���̒���

�@

�����āA���̔��������n�����E�Z���[�m�̌����i�ƁA�]���Ă͉��z�����j�ɂȂ�A�C�x���R���~�̖̃h���O����H���Ă���̂����������B�n�����E�Z���[�m�A����͂�����n�������A������ł̓X�[�p�[�ł��̓̋r���ۂ��ƃn���ɉ��H�������̂��������肻�̂܂܂̏�Ԃł邵�Ĕ����Ă���B�q�́A�D�݂̋r�i�ƁA�]�������H�j��I��ŁA�X���C�X���ĖႤ�̂��B�P�O�O�c�Q�O�O�~�ʂ��炾�����Ǝv���B���́A�ق�����������قǔ��������B������܂݂Ƀ��C���������A�����̈ꎞ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ�(~o~)�B

�s���ڂ��ŕ�����ɂ������A���F�̂����̓�

�@

�����_���w

�����_�̓��[�}����A�d�v�Ȍ��H�u��̓��v�̌�ʂ̗v�ՂƂ����I���O�Q�T�N�ɍ\�z���ꂽ�s�s�B���ł����[�}������n�߁A�����̈�Y���c����Ă���B�|�X�y�C�����{�ό��ǎ�������|

���[�}����ƃf�B�A�i�_�a

�@

�J�Z���X���w

�J�Z���X�́A�J�g���b�N�����i�C�T�x���ƃt�F���i���h���A�@�P�S�U�X�`�j�̓����̉��A��q�C����ɂ߂��܂������W�������A�h���ɂ߂��s�s�B���ł��A���s�X�ɑ����̊ό��X�|�b�g���W�����Ă���B�|�X�y�C�����{�ό��ǎ�������|

���[�}���A�T���^�E�}���A����i����S�V�b�N�l���ŁA�P�U���I�Ƀ��R���L�X�^���Ǔ��ɍŏ��ɑ���ꂽ����j

�@

�g���q�[���̃p���h�[����

���̓��́A�g���q�[���ɂ���p���h�[���i���c�̃z�e���j�ɔ��܂����i�P�V�F�S�O�����j�B�����́A�C���@���������ăz�e���ɂ����Ƃ������Ƃ����A���鏊�ɂ��̍��Ղ��F�߂�ꂽ�B���������A�����������������ƂĂ��ǂ������B�����́A�P���R���~���炢�������炵���B

�@

�����ڎw���p���h�[���A������i�l����������j�A�p�e�B�I

���X�g����

�L���ɓW�����Ă���A�����̂��̂Ǝv����Ƌ�

�@

�P�O���P�R���i���j�@ �����҂����̏o�g�n�g���q�[���A�����}���A�̃O�A�_���[�y�C���@���ςāA�g���h�iCARLOS �X�j�ɔ��܂���

�@

�g���q�[���U��

���܂����z�e������k���ŁA�g���q�[���̌Â��X���݂��U���B �����A�C�x���A�������������̐����ɓ�����G�X�g���}�h����n���́A�y�n�������Ă��邽�ߎY�Ƃ����W�����A�l�X�͖L���Ȑ��������߂Č̋��𗣂��X�������������Ƃ����B

������S�����Ƀg���q�[���̊X���яo�����̂́A�A�}�]����T�������t�����V�X�R�E�f�E�I�������i��A���͂Ŗ���y�����f�B�G�S�E�K���V�A�E�f�E�p���f�X�B

�������ł��L���Ȃ̂��A�y���[�𐪕������t�����V�X�R�E�s�T��Francisco Pizarro ���B�܂��A���L�V�R�𐪕������G���i���E�R���f�X���G�X�g���}�h����n���̏o�g�ł���B�������Ă��̒n���́u�R���L�X�^�h���X�i�����҂����j�̌̋��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�g���q�[���̒��S���ɂ���}���[���L��Plaza Mayor�ɂ́A�u�X�̉p�Y�ƂȂ����Z�p�̃s�T���̋R�n��Estatua Ecuestre de pizarro �����Ă���i���̎ʐ^�j�B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�}���[���L��ɗ��y���[�̐����҃s�T���̑�

�@

�O�A�_���[�y�C���@

�g���q�[�����o�X�łP�O�F�Q�O�o���B�P�P�F�S�T�ɃO�A�_���[�y�C���@�ɓ����B

�O�A�_���[�y�C���@�͐����I�ɘj�菄��n�Ƃ��āA�����̐l���}������Ă��܂����B�C���@�͖����ŏ���҂��R���Ԏ����Ƌ��ɁA�A�H�p�̗����������Ă��܂����B

���݂��̏C���@�̓��l�X�R�̐��E��Y�Ɏw�肳��Ă��܂��B�܂��A�����̓R�����u�X���J�g���b�N�������y�����A�J���x���i���^���D�j�D�Ə�g���̕X��}��|������莆��������C�X�p�j�A���@�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B�C���@�̐��ʂɂ̓R�����u�X���Q�x�ڂ̍q�C�ŘA��Ă�����l�̃C���f�B�I�������������Ղ��c����Ă��܂��B

�O�A�_���[�y�C���@�̃o�����Ƒ呋�̓S�V�b�N�l���A�����Ă��̌�̓x�d�Ȃ���C��z�ɂ̓��l�b�T���X�A�o���b�N�l���Ɨl�X�Ȍ��z�l�������݂��Ă��܂��B�A���t�H���\�P�P�����P�S���I�T���[�h�̐킢�ɏ����������炵������ւ̊��ӂ̈ӂ����߂Ă��̏C���@�̌��݂𖽂��܂����B

�C���@�̒��ōł������[�������̈�ɁA����[���Ɏ��߂��Ă���X���o�����i�G�N�X�g���}�h����o�g�̉�Ɓj�̂P�P���̕z�ɕ`���ꂽ���悪����܂��B

�܂�����̖ؐ����̉��ɂ��鐹��̋ʍ��̎��̊Ԃɂ́A�G�N�X�g���}�h����̂̎�쐹��u�������ꑜ�v���ۊǂ���Ă��܂��B�|�X�y�C�����{�ό��ǎ�������|

�@

���A�C���@���i�A�E�A�C���@�i�Ԃ��ۂ́A����Ձj�A

�@

���A��L���i�A�E�A�����}���A���i�G�͂�������|�ٓ��͎B�e�֎~�������j�B

�K���A���́u�������ꑜ�v��q�ނ��Ƃ��o�����i�傫���͂U�O�p���j���A�e�ɑm���i�_���H�j���M�̂悤�Ȃ��̂������ė����Ă����B���́A����������̂��Ǝv���āA�R�C�������悤�Ƃ�����A����̓A�b�`�Ǝw�����ꂽ�B���̎M�́A�Ȃ�ƁA�J�g���b�N�M�҂��L�b�X�����邽�߂̂��M�������̂��B�K����m��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��Ȃ��B

�@

�����āA��������������Ƃ�����B����́A���̑��̊y�����i�c�O�Ȃ���A�ʐ^�͎B��Ȃ��j�B�傫���́A�P�����O�D�W�����O�D�P�T���ʁi�L���ɂ��邾���ŕs�m���j�̏����ŁA�d���͂S�O�s�i����͊ԈႢ�Ȃ��j�A���琻�̗p���ɃJ���[�ŋL����Ă����B���ꂪ���\�����ۑ�����Ă���̂��B�����āA����̕��ʑ䂪�����B���Ȗؐ��Œ��a���Q���قǁA�قډ~�`�Œ��S�ɉ�]��������A���̎���ɂ��̕��ʂ��������u���ĉ�]�ł���悤�ɂȂ��Ă����B

�P�W�F�S�O �g���h�̃z�e���iCARLOS �X�j��-�����ɂQ���|

�@

�P�O���P�S���i�y�j�@ ���̓��́A�g���h�؍݂ŁA�吹���A�T���g�E�g������A���[�}���Z��A�O���R�̉ƁA�^�x�[���a�@�ŊG�����ς�

�g���h�s�̓J�X�e�B�[��[���E�}���`�������B�̏B�s�ł���A�܂��g���h���̌������ݒn�ł�����܂��B���̊X�͐����A�o�ρA�����̖ʂŏd�v�Ȉʒu���߂Ă����܂��B�Ɠ��̍H�|�i�ł����̖���m���A�܂����j�I�A�|�p�I���j�������g�̑����ł̓X�y�C���ł�����Ƃ�����ł��傤�B

�g���h�s���u�O�̕����̊X�v�Ƃ��Ēm����Ă��܂��B�܂�A�L���X�g���k�B�C�X�������k�A���_�����k�������ԋ������A���ꂼ�ꂪ�₵�������͓Ǝ�����ۂ��Ȃ������ɗn�������āA���̊X�ɓƓ��̕��͋C�����グ�Ă����̂ł��B�|�X�y�C�����{�ό��ǎ�������|

�@

�吹�����w

�X�y�C���̃L���X�g�������i�����ł���A�X�y�C���E�J�e�h�����̒��ł��ł��傫�ȋK�͂��ւ�B�P�Q�Q�V�N�A�t�F���i���h�R���ɂ���Ē��H����A���������̂͂P�S�X�R�N�B�t�����X�E�S�V�b�N�l������ɂ����s��Ȑ����̒��ɂ́A�����A�G��ȂǁA�@���|�p���������W������Ă���A�D�ꂽ���p�قƂ��Ẳ��l�������Ă���B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�@

�T���g�E�g������A���[�}���Z������w

�T���g�E�g������ɂ́A�G���E�O���R�́u�I���K�X���̖����v���W������Ă����i�c�O�Ȃ���A�ʐ^�͎B��Ȃ��j�B�ނ̍ō�����̈�ƌ����Ă���悤���B

���[�}���Z��́A���̔����قǂ����J����Ă����i���̕����͖����@�H�j�B

���A�T���g�E�g������i�����ɂ���̉E�j �@�E�@�G���E�O���R�́u�I���K�X���̖����v�|�g���h�Ŕ������߂��u�g���h�|���j�ƌ|�p�v����]��

���[�}���Z��i������A������A���ɂ���{�݊T�v�|�g���b�N���c�ɑ����Ă���͓̂��H�ŁA���̉E�������J����Ă���j�A���̎{��

�@

�G���E�O���R�̉ƌ��w

�P�T�S�P�N�A�M���V���̃N���^�����܂�ŁA�{���̓h���j�R�X�E�e�I�g�R�v���X�B�G���E�O���R�Ƃ����̂́A�X�y�C����Łu���̃M���V���l�v�Ƃ����Ӗ��̂������ł���B�ނ͐��U�A�X�y�C���l���������̂������ŌĂ�Ă����B

�O���R�̍�i�̓����̈�́A�o�ꂷ��l���������Ȋ�ƈ��������ꂽ�悤�Ȓ����̂������Ă��邱�ƁB�����Ă��̍�i�͓Ƒn�I�Ȏ�@�E�\�}����g���Ȃ���A���z�Ǝʎ���`�������ɒ��a�������@���悪�����B���݂ł̓x���X�P�X�A�S���ƕ���ŃX�y�C���O�勐���̈�l�ɐ������Ă��邾���ł͂Ȃ��A�u�ł������ȃX�y�C���̍��v��\�����Ă���Ƃ����]���Ă���B

�����O���R���Z��ł����Ƃ�����@����������A���̃A�g���G�ɍ�i��W�����Ă���B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�^�x�[���a�@���w

�P�T�S�P�N�ɐ��@���^�x���ɂ���Ē��H����A�X�y�C�������͕t���̔��p�ق����݂��ꂢ��B�G���E�O���R�Ō�̍�i�ƍ�i�ƌ�����u�������L���X�g�v���n�ߋM�d�ȊG��E�������W������Ă���B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�^�x�[���a�@

�@

�P�O���P�T���i���j�@ �R���X�G�O���ŕ��Ԃ����āA�A�����t�F�X���{�����w�A���̌�`���`�����̑���ʂ��āA�h���n�}�h���b�h�̃z�e���iRAFAEL ATOCHA�|�����ɂR���j��

�X�F�O�O�ɁA�z�e�����o���B�R���X�G�O���̕��Ԃɂ́A�P�Q�F�T�O�ɓ����B�����炵�̂����u�̏�ɏ�ƕ��Ԃ����ԕ��i�́A������ːi����h���E�L�z�[�e�̎p���v�������ׂ�����B�����ɂ͉��ȃT�t�����̉Ԃ��炢�Ă����B���̕ӂ͂���̎Y�n�ŁA�����p�ȂǂɎ��̂����̂��̂��Ɖ]�����Ƃ��B

���ԁi�L��ȕ���̒��ɁA�W���P�O�O�����炸�̋u�������Ă����ɁA��ƕ��Ԃ�����j�A�T�t�����i���S�ɂ���I�����W�F�̎��A�H�Y�A�H�����n���č����Ȃǂɂ���̂��Ƃ����j

�@

�A�����t�F�X���{���w

���H��A�A�����t�F�X�̉��{�����w�i13:40-14:45�j�B�X�y�C���ɂ͂S�̉��{�i���C���|�}�h���b�h�A�ā|�Z�r�[�����A�t�|�G���G�X�R���A���j������A�������H�̉��{�ɂȂ�B���݂��n�܂����̂́A�P�T�U�P�N�A�t�F���y�Q���̎��B�����ĂP�W���I�㔼�̃J�����X�R���̎���ɂȂ��Ċ��������B

�O�ςƓ���

�@

�`���`�����̑�

�P�T�F�Q�O�|�P�U�F�R�O���������w�������A���Ԃ͂������������ɏo�������悤�����A�������̓}�C���[���L���]���J�t�F�ň�t����āA�{�[�Ƃ��Ă����B

�ڂ̑O�ŁA�_�Ƃ̂��������ʕ����Ă����̂ŁA�P���[���i�P�T�O�~�j�Ń��������ċA���āA�z�e���ŐH�ׂ����A���ꂪ�ƂĂ��������������B�傫���́A���{�̎��ʐ��Z���炢�������B�z�e�����P�V�F�Q�T�B�[�H�͗�ɂ���āA�Q�O�F�O�O���炾�����B

���̍L��́A����������˂Ă���悤���i���݃X�^���h������A�L������̂悤�Ɍ������͂�ł����B�����Ēn�ʂ́A������Ƃ̓����悤�ȓy�������j�B���̓��́A�ڂ̑O���q���������ڂ������o���A���������ƕ����Ă��āA���Ղȕ��i���B

�@

�P�O���P�U���i���j�@ ��ǂ̊X�A�r���U���A�Z�S�r�A�Ń��[�}�������E�A���J�T�����ςāA�}�h���[�h�֖߂�A�s�J�\�̃Q���j�J���ӏ�

�@

�z�e�����W�F�R�O�ɏo���B���V�������������A�V�C�̕ς��ڂɂ����炵���B�����ăX�y�C���������ɂ���O�A�_���}�R�����z���鍠�ɂ͉J���~�肻�����������A����ɂ�܂��ɕς�������A�₽�����������r���]�~�̗l���ɂȂ����B�O���܂ł̉��������A�R�̂悤�ȋC�B

�@

�A�r���̊X�U��

�P�P���I�ɃC�X�������k�̔�������X����邽�ߌ��݂��ꂽ��ǂ̒��̋��s�X�́C�܂�������̊X�̂悤�B�Ώ�̊X����������ŁA�����������X�̕��͋C�𖡂키���Ƃ��o����B

�܂��A�r���́A�C���@���v�ɐs�͂����T���^�E�e���T�i1515-82�j�̐��a�̒n�B���̂��߁A�P�U���I�̃A�r���́u���҂����̊X�v�Ƃ����A�C���@�̉��v�̒��S�n�ƂȂ����B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�@

�G���J���i�V�I���C���@���T���E�z�Z�C���@�A�T���^�E�e���T�C���@�Ɛ��l�t�@���E�f�E���E�N���X�̍��Ղ����ǂ邽�߂����S���̐l�����E�e������K��܂��B�|�X�y�C�����{�ό��ǎ�������|

�@

�@

��ǂ̖�A�T���^��e���T�C���@

�@

�Z�S�r�A�̊X

���[�}�������ɑ�\�����悤�ɁA�Z�S�r�A�̗��j�͌Â��B�܂��A�����ɒz���ꂽ��ǂ����ł����s�X���͂ނ悤�Ɏc���Ă���B���݂����[�}���������͂��߁A����P�̂���̃��f���ƂȂ����Ƃ�����A���J�T���A�x�O�̃��E�O�����n���ό��n�Ƃ��Đl�C�������B

�@

���[�}������

���[���b�p�e�n�Ɏc�郍�[�}�������̒��ł��A�ł����������̈�ƌ����Ă���B�S���V�Q�W���i�����́A�����Ƃ���łR�O���j�B�Z�����g�Ȃǂ̐ڒ��܂���؎g�킸�A�ԛ���̃u���b�N��ςݏd�˂������ŁA�Q�i�A�[�`�̌`�ō\������Ă���B����ꂽ�̂͋I���P���I���̃g�����k�X�鎡�����Ƃ݂��A�����̃��[�}�̕����A�Z�p�̐����̍����ɂ͋��������B���𗬂��͉̂����t�G���t���A�R�����甭����A�Z�x�^��̐����Z�S�r�A�܂ň��������̂ŁA���݂ł����H�Ƃ��ė��p����Ă���B

�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

�Q�O�O�O�N�̕���ɑς��A���������I�I�Z�p�̐i���Ƃ́A���Ȃ낤�Ǝv�킹��

�@

�A���J�T��

�G���X�}��g�N�������X�삪�����X���n�_���ނ����R�̏�Ɍ��B���̗D��ȊO�ς���A�f�B�Y�j�[�́u����P�v�̂���̃��f���ɂȂ����Ƃ����Ă���B���Ƃ��Ƃ͉��Ƃ̋���ł�������A�C�T�x�������̑��ʎ���t�F���Q���̌������������ōs��ꂽ�B

�@

�\�t�B�A���܌|�p�Z���^�[�ƃQ���j�J

�}�h���[�h�ɍ݂�A���j�I�������Ƃ��ĕ������Ɏw�肳��Ă���A�����ẴT���E�J�����X�a�@�ŁA�P�X�W�U�N�Ɍ|�p�Z���^�[�Ƃ��ăI�[�v�������B�X�y�C���̋ߑ�y�ь�����p�𒆐S�ɏW�߂��Ă���B�����ŁA�s�J�\�̃Q���j�J���ς��B

���A������@�E�̓Q���j�J�@�P�X�R�V�N�@�R�S�X�D�R�~�V�V�V�D�U�p

�|��́u�Q���j�J�v�ƁA���̉���́A���p�قŔ������߂��u�s�J�\�F�Q���j�J�v����]�ڂ����|

�P�X�R�V�N�A�X�y�C�����a�}���{���p�������X�y�C���قɓW������lj�̐�����s�J�\�Ɉ˗�����B�������̏d��ȔC���ɂǂ����g�ނ��l�������˂Ă����s�J�\�́A�X�y�C������̂��Ȃ��o�X�N�n���̓s�s�Q���j�J���ߎS�ȋ����Ƃ̃j���[�X�ɓ˂���������A��C�ɐ�����J�n����B

���߂��ꂽ�悤�ɕ`�����K��̐��͂T�O���A�X�ɋ���ȃL�����o�X�Ɍ��������x���ύX�C�����d�˂�ꂽ�B�����I���ӂ�|���^�[�W���I���ʁA���j�Ƃ̊֘A�����荞�܂ꂽ���̍�i�͊����ȗ������̋c�_���ĂсA�l�X�ȉ��߂ݏo���Ă����B

�@

�P�X�R�V�N�ȍ~�́u�Q���j�J�v

�P�X�R�V�N�p�������̃X�y�C���ق͗\����V�T�Ԓx��ĊJ�ق����B�����s�J�\�̖����������Ă��Ă��A�����̑�O�I�ȕ����͖����ł������B�u�Q���j�J�v�̐��������Ƃ��Ă̗͂��F�߂�ꂽ�̂́A���̔N�̖����ɂȂ��Ă���ŁA�qCahier d Art�r�����������̂قڑS�y�[�W�������Ă��̍�i����W���Ă���B

�������������P�X�R�V�N�P�P���ɂ́A���Ƀo�X�N�n���̓t�����R�Ɋח��A�t�@�V�X�g�R���X�y�C���k���S�̂��̂��Ă����B�C�M���X�̓t�����R���X�y�C�������҂Ƃ��ď��F���A�l������R�ւ̃\���B�G�g�̎x���͎���ɏk������Ă����B�X�y�C���ق���X�y�C���{�y�ɖ߂��ꂽ��i�͍s���s���ɂȂ��Ă����B�u�Q���j�J�v�̓p���̃s�J�\�̉��ɕԋp����A���̃X�y�C����̋~�ώ�������׃��[���b�p�̊e�s�s�œW�������B

�P�X�R�X�N�R���V���A�t�����R�R�͂��Ƀ}�h���[�h���́B���̔N�T���A�u�Q���j�J�v�̓A�����J�ɓn���B�������Ԃ̓W���\�肾�������A���ǂ��ꂫ��S�Q�N�ԁA���̍�i���A�����J����o�邱�Ƃ͂Ȃ������B

�j���[���[�N�ߑ���p�قŊJ���ꂽ��X�I�ȃs�J�\��ړW�ł����S��i�������u�Q���j�J�v�́A���Q����풆�����̔��p�قɗ��߂��A�������̂܂��������B�s�J�\�͂P�X�R�V�N�A���a�}���{������������u�Q���j�J�v�̓}�h���[�h�ɒu���ׂ����Ɩ������Ă���B

�P�X�V�O�N�ɂ́u�X�y�C���̖��O�����R�����߂�����v�Ɣ�����ς������A�P�X�V�P�N�ɂ͍Ăѓ����̌��t�ɖ߂����B�P�X�V�R�N�s�J�\�͖v���A���̂Q�N��ɂ̓t�����R����������B�t�@���E�J�����X�����ʂ��p�����A�V���Ȗ��剻�ւ̓������o�Ă����ƌ���ꂽ���߁A�P�X�V�W�N�ɃA�����J�́u�Q���j�J�v���`���X�y�C���ɕԊ����邱�Ƃ�F�߂��B

��i�������ɒu�����ɂ��Ă̌������c�_�̖��A�v���h���p�ق̕ʊُ����ƌ��肷��B�P�X�W�P�N�P�O���Q�S���ɂ͐����ȏ��������J���ꂽ�B�X�N��A�t�@���E�J�����X���ƃ\�t�B�A���܂ɂ��A����܂ł̃X�y�C��������p�قɑ�����̂Ƃ��č����\�t�B�A�|�p�Z���^�[���J�݂���A���̐^�V�����ꏊ���A�ƂĂ��Ȃ��̑�ȍ�i�̏I�̐����Ƃ��ė^�����邱�ƂɂȂ����B

�@

�Z�S�r�A�����h�q�̊ۏĂ��h

���X�g���� La Cocina de Segovia�ŁA���̗�����H�ׂ��i���H�j�B

���A���ꂪ�q�̊ۏĂ��B�݂�Ȃ̌��Ă���O�ŁA��Ɏ������M�ŁA���̓���蕪���āA���̎M�����ɕ��蓊���Ċ���i�Q���ځj�B

�܂�A�������炩��������A�Ƃ����̂�ڂ̑O�Ō�����Ƃ�������̂悤���B�����O�i�R���ځj�B�ƂĂ��������������Ƃ́A�Ȃ̌��B

�@

���A���̃��X�g�����ŐH�ׂ��B���̎�����RIOJA�̃��C���i�ƂĂ�Good�|���{�ł��A���i�������Ă���A�ƁA���s�̒��Ԃ��]���Ă����j�A�h�q�̊ۏĂ��h���c�̓X�̃E�C���h�[

�@

�@

�P�O���P�V���i�j�@ �v���h���p���Ŗ���ӏ܁A���J����X�y�C���L��Ɖ��{���ς�

�@

�v���h���p�قŖ���ӏ�

������֗��āA���߂ĉJ�̒����}�����B�����ĐԒ����Čł����܂�����n�A�t�͈ނ���f���Ɍ������X�������A�n��ɐ��C�������Ă����������B

�z�e������v���h���p�ق́A�����Ă��P�T�����炢�̏������A�x���̃o�X�ɏ���āA�������̂��P�O�F�P�O�B��W�ł����ς����Ƃ̂Ȃ��G���A�����玟�ւƓW�J�B�����̈ꎞ���������A���Ԃ����Ȃ������̂ƁA�B�e�֎~���c�O������ �i����́A�ŋ߂̂��Ƃ炵���j�B

�v���h���p��

�@

�X�y�C���L��̃h���E�L�z�[�e��]

�X�y�C���L��ɂ���Z���o���e�X���ƁA�h���L�E�z�[�e�A�T���`���E�p���T���́A�Z���o���e�X�v��R�O�O�N���L�O���đ���ꂽ���́B

�Z���o���e�X���́A�ʐ^���̒����A���̑O�ɁA���n���V�i���e�ɏ�����h���E�L�z�[�e�A���o�Ɍׂ����T���`���E�p���T��

�@

���{

���̉��{�́A�P�V�U�S�N�Ɋ��������B���z�l���͌ÓT��`��̔h���b�N�l�������C���B��������Ƃ͍x�O�̃T���X�G���{�ɏZ��ł���̂ŁA�����s���Ɏg�p�����Ƃ��ȊO�́A��ʂɌ��J����Ă���B�|�킪�܂ܕ����u�X�y�C���v����|

���������Q�V�O�O������B�t�@���E�J�����X���q�̌������������ōs���A�_�{�c���q�́A����l�ŎQ�����ꂽ�Ƃ����B

�@

�p�G���A�̒��H

���X�g���� RIO RIO �ŐH�ׂ��p�G���A�́A�ƂĂ������A�ܘ_���C����(~o~)

�@

�P�O���P�W���i���j�@ �}�h���[�h���烍���h���o�R�ŋA��

�y���������X�y�C������ɁA�}�h���[�h���P�Q�F�R�O�iBA�S�T�V�ցj���A�����h���i�P�T�F�S�T��BA007�ցj���o�āA���c�ւ͗��P�X���P�P�F�O�T���ŁA�����A�������B

�}�h���[�h��`�i�Q���j�A���

�@

����U��Ԃ��āA���z�@�i�v�����܂܂Ɂj

�P�@���ʂɋC�����Ă���A�����͐S�z�Ȃ��B�����A�ƁA�]���Ă���悤�����A���Ӂi�^�钆�ɏo�����Ƃ��A��l�ŗ��s�ґR�Ƃ��j���Ă���Α��v�B

�Q�@�������ƂĂ������A���j������������B���j�I�Ȍ������������Ƃ����̂������B���E��Y�����\�������悤�����A���n�ł͂���ɂ��ĕ����Ȃ��B����Ȃ��͕̂��ʂ̂��ƁA�Ȃ̂����m��Ȃ��B���{�̌��Q���킵���B

�R�@���{�̂悤�ɉ��I�łȂ��A�Ƃ����̂��ƂĂ������i�n��ɂ���āA������������Ⴄ�j�B

�S�@�����������ł́A�����ߖ��Ȃ�āA�����̂ł́i�����Ă݂�Ηǂ��������c�j�ƁA�l����������B

�T�@�H�ו��́A�C�Y���������A�������{�l�ɍ����Ă���悤�Ɋ������B�����������̂������B���C���������ĂƂĂ��������B

�U�@�X�[�p�[�ŁA�n�����E�Z���[�m�����Ƃ��āA�l�q��������Ȃ��āA�܂��܂����Ă�����A������炵���l���e�ɋ����Ă��ꂽ�B�����������B

�V�@���Ԃɂ̓��[�Y�����m��Ȃ��B�x�X�o�X�̒x�������������A��O���Ƃ͎v�����A�^�]��̋@���������āA�s�����Ƃ������A���v���ȂƐS�z�������Ƃ��������B

�W�@�Y����iE ���s�Ёj���A�����̗����L�i�����ɉ����A�����ς����A����H�ׂ������j���L���āA�z�z���Ă��ꂽ�̂́A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ��ėL�������B�����āA�Ђ̕��j�ŁA���y�Y�X�ւ̈ē������Ȃ��Ƃ����̂��A�ƂĂ������B

�@

�z�[�����@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@