4-2 ミロ美術館

バルセロナが一望できるモンジュイックの丘の上にあるミロ美術館。ミロが私財を投じて造らせたという。友人の建築家、ジョゼップ・ルイス・セルトに依頼して造った。カタルーニャ・ゴシック様式をとりい れた建物は、内部は明るく開放的、屋上にもミロの彫塑があった。

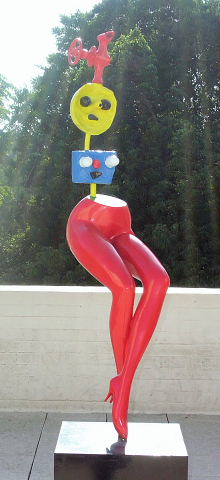

入り口脇の彫塑

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

お断り

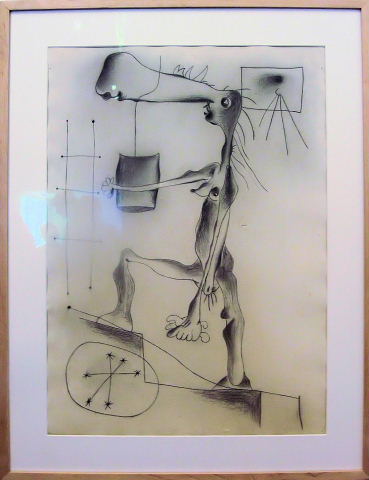

この美術館では、ノーストロボなら撮影OKでした。ところが、レンズが汚れていて左の写真のように矢印の部分(写真が横位置だと、上部)が、薄ぼんやりとなってしまいました(>_<)。もう一つ、額に填め込まれたガラスに、周囲の反射物が写ったものもあります。

脳内補正でご覧になって下さいm(_ _)m

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

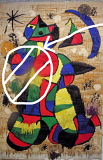

巨大なタピスリーが入り口を入った所にある。二枚目は、実物の傘がぶら下がっている。

館内風景

屋上からの眺めと彫塑

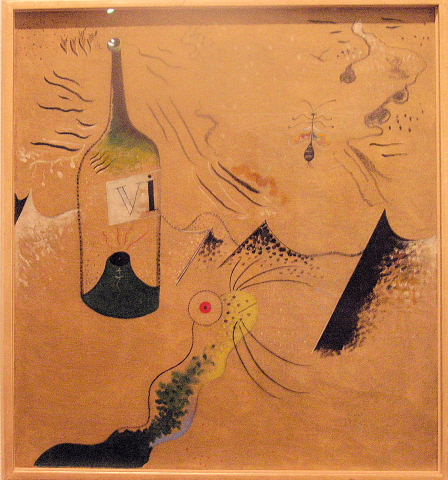

油絵も

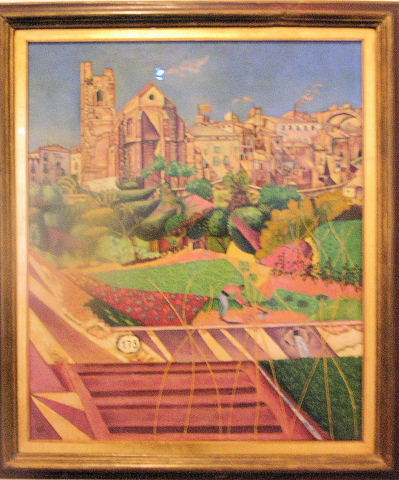

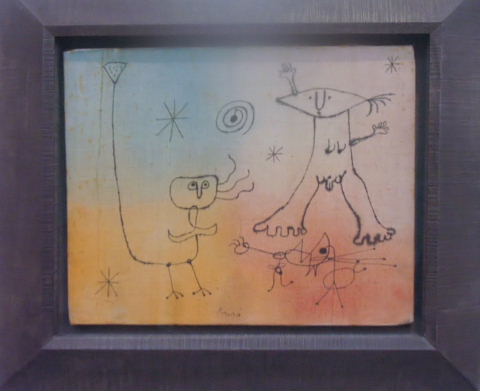

モデルニスモ様式の額に入れた絵 1943年 40.0*30.0㎝

「モデルニスモ」は、ガウディに代表される世紀末のアール・ヌーボーを意味する。繁栄の極みにあったバルセロナの街をさまよい歩くうちに、若きミロの目に留まった世紀末の夢。彼はそこに自分の野性の夢を重ね、、我々の前に差し出している。―岩波 世界の巨匠 ミロ から引用―

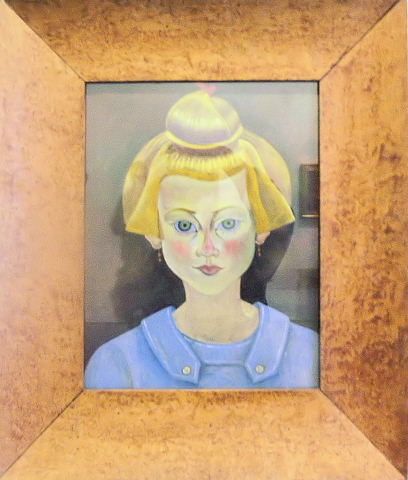

少女の肖像 1918年 33.0*28.0㎝

ミロがパリに出発する前に、バルセロナで描いた最後の作品である。この強い存在感を持つ少女は、どこかからやってきた夢に取り憑かれているようでもある。彼女はミロの家族でも、友人の家族でもない。ランボーが「少年の日」の中で語った「異国の少女たち」の一人のようにも思われる。ミロがランボーの詩を長年愛読していたことはよく知られている。「私は何時も彼の詩集を枕元とアトリエに一冊ずつ置いていた。私が芸術家を評価する基準は、神々しい火花を発しているかいないか、それだけだ」。

これはアンリ・マタラッソの「ランボー」の為にミロが書いた言葉である。1956年に出版されたこの著作には、《イリュミナシオン》と名付けられたミロの版画が収められている。少女の眼差しは我々を見つめ、更に我々の向こう側を見つめている。彼女の眼差しはランボーの中に見いだすことができるものであり、ミロもまたその世界の一員である。彼女はミロと同じ青い目をしている。

この世が、私たちの吃驚した四つの目が眺めるただ一つの黒々とした森となったとき、―心を誓い合った二人の子供が遊ぶ一つの浜辺になったとき、―私たちが清らかに心を通い合わせる一つの音楽堂になったとき、―私はあなたを見つけるでしょう。(ランボー『断章』粟津則雄訳)

私は、沖合遠く突きだした突堤に捨てられた子供かも知れぬ、涯ては大空に接する並木道をたどって行く使い走りの子供かも知れぬ。(『少年の日』同)

この作品はミロから友人のジョアン・プラッツに贈られ、現在はバルセロナのミロ美術館にある。―岩波 世界の巨匠 ミロ から引用―

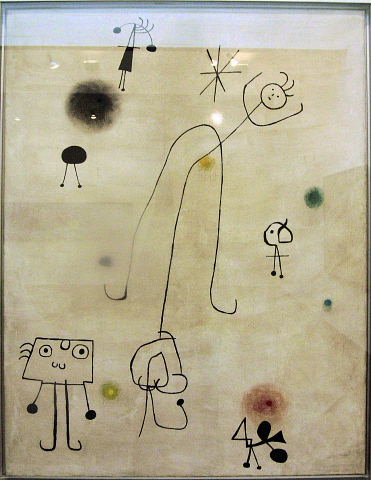

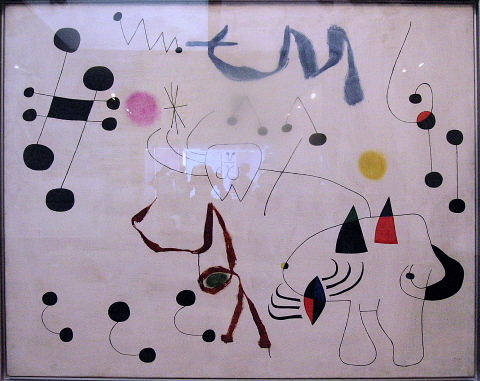

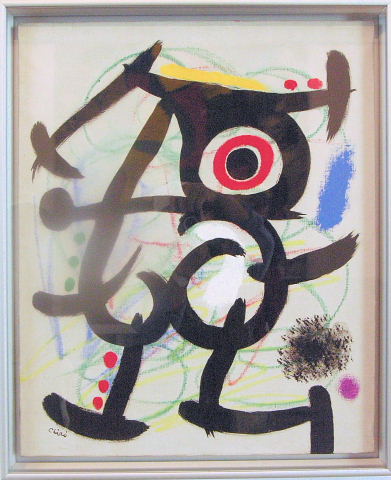

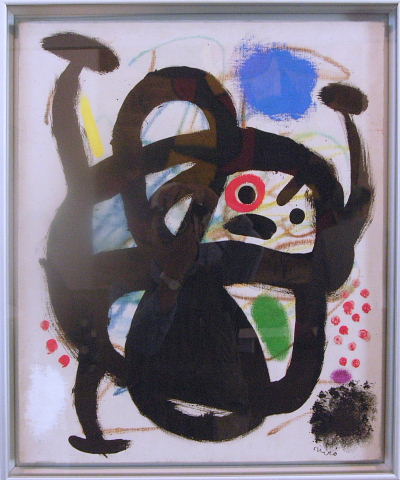

次の4枚は巨大で、壁面を飾っていた

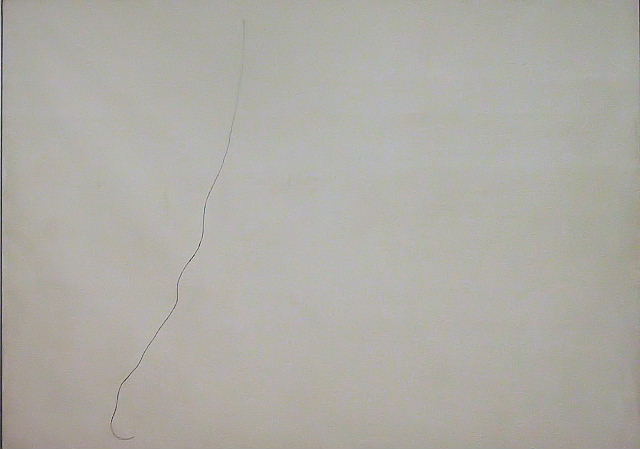

死刑囚の希望 1974年 (上)1267.3*351.5㎝ (下)267.0*350.3㎝

これは、連作三枚のうちの2枚である(もう一枚は撮らなかった(>_<))。

この3連画が描かれたのは、若いカタルニア独立運動家プッチ・アンティックが、フランコ体制の最後の犠牲者の一人として処刑されたのと同じ時だった。永久にバルセロナに置かれることを望んで、1975年にミロ財団に寄贈したこの作品について、ミロは私にその成り立ちを語ってくれた。

「何年か前、私は大きなカンヴァスに小さな一本の白い線を描いた。もう一つのカンヴァスには、青い線を描いた。そしてある日…あの可哀想な青年、カタルニア解放運動のサルバドール・プッチ・アンティックが絞首刑にされた日のことだった。私にひらめきがやってきて、これだと思った。彼が殺されたその日に、私はそのことを知らずに、この絵を仕上げていたのだ。彼の死と、とぎれていく一本の線。それは決して知性による一致ではなかった。魔法めいた一致というか…なんといっていいか分からないが」(『これが私の夢の色』)―岩波 世界の巨匠 ミロ から引用―

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

以上ですが、展示物はもっともっとあった。ある本に、「子供の心を持ち続けた作家」、と、書かれていたが、作品を観て、一層その感を深くした。